Netzbasteln (Moritz Metz)

Explorez tous les épisodes de Netzbasteln

| Date | Titre | Durée | |

|---|---|---|---|

| 12 May 2023 | Hello World (again) | 00:02:42 | |

Wenn ihr das lest, hat der Umzug geklappt! Netzbasteln ist jetzt ein Indie-Podcast mit vielen Plänen und Ideen - und dabei auch eine Formatwerkstatt, die auf eure Unterstützung angewiesen ist. Moritz gibt einen kurzen Zwischenstand von der Bank auf dem Dach der Netzbastelbude. | |||

| 11 Sep 2022 | Apfelchips mit Sonnenlicht | 00:28:16 | |

Bock auf einen gesunden Snack? Wie wäre es mal mit Apfelchips, dachte sich Netzbastler Moritz Metz. Die wollte er allerdings nicht kaufen, sondern selbst machen. Dafür baut er einen Trockenkasten und setzt auf Sonnenkraft. Apfelchips sind lecker, gut für den Körper, haltbar – und fast kostenlos. Das geht mithilfe von Sonnenkraft und einem Trockenkasten, den Deutschlandfunk-Nova-Netzbastler Moritz Metz selbst baut. Moritz findet auch noch ein altes Elektro-Dörrgerät, das er mit Sonnenstrom betreibt. Wie das geht, erklärt er in dieser Ausgabe Netzbasteln. Zuerst geht es allerdings auf ein Feld in die Uckermark: Äpfel ernten. Äpfel haltbar machen

Der kann sich nicht nur nach sieben Stunden Dörrzeit automatisch anschalten und den Stromverbrauch messen, der Plan ist noch nachhaltiger: Der Dörrer soll sich nur dann anschalten, wenn das Balkonkraftwerk genügend Energie liefert. Das funktioniert über sogenannte Tasmota-Rules.

| |||

| 15 Jan 2023 | Smartphone aufräumen | 00:24:11 | |

Wenig Speicherplatz, lahmes Smartphone: Aufräumen hilft. Und wer richtig Kahlschlag betreiben will, kann dem Handy sogar ein neues Betriebssystem verpassen, das ohne Google auskommt. Das Handy lahmt, ihr verliert voll unnützer Apps den Überblick, der Akku schwächelt und der Speicherplatz ist voll? Dann kommt Netzbastel-Ausgabe 198 genau richtig. Netzbastler Moritz Metz teilt Tipps für den Neujahrsputz auf Smartphones. Außerdem befreit Moritz ein nicht mehr mit Updates versorgtes Android-Handy von allen mitgelieferten Google-Diensten, die wie viele Herstellerdienste gerne ausgiebig nach Hause telefonieren. Und zwar mit dem offenen und hochsicheren Betriebsystem GrapheneOS , das neben LineageOS , CalyxOS und /e/OS zu den bekanntesten alternativen Systemen für gar nicht so wenige Android-Smartphones gehört. Hier ein Test von Heise.de

| |||

| 05 Jun 2022 | Aus einem alten Corona-Schnelltest wird ein USB-Stick | 00:25:01 | |

Auch, wenn die Corona-Schnelltests aus Privathaushalten nur einen kleinen Teil des steigenden Müllpensums durch die Pandemie ausmachen – warum nicht einfach wiederverwenden, was geht? Unser Deutschlandfunk-Nova-Netzbastler Moritz Metz hat deshalb aus alten Corona-Schnelltests USB-Sticks gebaut. Zwar lässt es uns der Sommer gerne vergessen, aber: Die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei und damit landen immer noch täglich sehr viele benutzte Corona-Schnelltests im Müll. Allgemein ist durch die Pandemie das Müllpensum stark angestiegen. Eine Studie aus Kalifornien zeigt, dass Privathaushalte dazu aber nur acht Prozent beigetragen und Corona-Schnelltests davon nur 0,3 Prozent ausgemacht haben – der meiste Müll kam aus den Krankenhäusern. Ein Corona-USB-Stick geht viralNichtsdestotrotz: Wiederverwenden ist immer eine gute Idee und deshalb hat Netzbastler Moritz Metz sich von Mario aus Paderborn inspirieren lassen, der auf die Idee kam, aus alten Corona-Schnelltests USB-Sticks zu basteln. Marios Kollege Christian Brueggemann hatte dazu ein Foto auf Twitter gepostet, das von den Usern sehr begeistert angenommen wurde.

Den USB-Stick als Virenscanner verwendenNetzbastler Moritz Metz empfiehlt, den neuen Stick als externen Virenscanner zu verwenden. Beispielsweise gibt es die Virenscanner-Software "Desinfec't" des Computermagazins c't. Das Software-Image gibt es kostenlos im Netz zum Download . Einfach auf den Stick aufspielen und beliebige Computer so auf Virenebefall "schnelltesten" und gegebenenfalls bereinigen, rät Moritz Metz. | |||

| 09 Oct 2022 | Energiesparender heizen, lüften und isolieren | 00:25:10 | |

Es wird kalt und in keinem Jahr zuvor war es so wichtig, beim Heizen Energie zu sparen. Netzbastler Moritz Metz wirft die Heizung an, probiert Fenster-Isolation, smarte Thermostate und gibt Tipps fürs richtige Lüften. Moritz lebt in einer Berliner Altbauwohnung mit hohen Decken und alten Kastenfenstern. Während der Heizperiode ist das schwierig, weil die Wärme der Heizung nach oben steigt. Während es Richtung Decke warm ist, bekommt man unten oft kalte Füße. Und die alten Fenster sind schlecht isoliert, deswegen verwendet Moritz selbstklebendes Schaumstoffband, um die Fenster besser abzudichten. "Temperatur runter. Ein Grad weniger spart 6 Prozent Energiekosten. Lieber Pulli und warme Socken tragen – die meiste Heizenergie verpufft ohnehin unter der Decke." Zur Zeit sieht man im Netz häufig Bilder von einem selbstgebastelten Ofen aus Blumentöpfen und Teelichtern. Moritz hält davon nicht viel. Stattdessen rät er die Heizung zu säubern, sie zu entlüften und die Therme richtig einzustellen. Zusätzlich isolierte Fenster und regelmäßiges Stoßlüften können auch dabei helfen, die Raumtemperatur zu halten – und trotzdem einen guten Luftaustausch zu haben.

Tipps fürs richtige Heizen

| |||

| 09 Apr 2023 | Vogelstimmen erkennen mit lokaler KI | 00:37:16 | |

Um Amseln, Tauben und Spatzen zu unterscheiden, reicht es oft, wenn wir uns auf unser eigenes Gehör verlassen. Aber manchen von uns fällt selbst das schon schwer. Per App und mit einem Mikro kann uns eine Künstliche Intelligenz auf die Sprünge helfen. Netzbastler Moritz Metz erklärt, wie es geht. In der 203. Ausgaben (!) von „Netzbasteln“ baut Moritz Metz eine Vogelerkennungsstation, die mit einer lokalen Künstlichen Intelligenz arbeitet, und installiert diese auf seinem Balkon. Während er bei Vogelgezwitscher das Wochenende auf seinem sonnigen Balkon genießt, erkennt die Künstliche Intelligenz, die Moritz zu diesem Zweck aktiviert hat, welche Vögel in der Umgebung um die Wette zwitschern. Denn bei Blaumeisen, Grünfinken und Goldammern ist es gar nicht so einfach, sie richtig zuzuordnen, findet Moritz.

Moritz testet eine lokale Version des LLM (large language model) Alpaca 7B von Meta und der Stanford University und erklärt, weshalb es wichtig ist, dass sich die Maker- und Hackerszene auch mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt.

| |||

| 08 May 2022 | Balkonkraftwerk bauen | 00:27:28 | |

Die Energiekosten steigen. Wieso für Energie zahlen, wenn sie im Prinzip frei verfügbar ist, denkt sich Moritz Metz und bastelt sich eine Miniatur-Solarkraftanlage. Das Solarpanel möchte er nach dem erfolgreichen Test fest auf dem Dach seiner Werkstatt installieren. In der 187. Ausgabe von "Netzbasteln" baut "DIY-Profiamateur" Moritz Metz ein Balkon-Kraftwerk , das bis zu 400 Watt aus Sonnenenergie ins vorhandene Stromnetz seiner Werkstattbude speisen kann. Die knapp 400 Euro, die er für die Anlagenteile gezahlt hat, werden sich in wenigen Jahren wieder durch die Stromersparnis ausgeglichen haben, nimmt Moritz an. Gebrauchte PV-Module für ein eigenes Mini-SolarkraftwerkDas Tolle an einem selbst gebauten Balkon-Solar ist, dass er auch mit 20 Jahre alten, gebrauchten PV-Modulen funktioniert, findet Netzbastler Moritz. Die nicht mehr ganz neuen PV-Module liefern meist noch 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung und sind nicht nur preiswert, sondern auch bestens für ein Balkon-Kraftwerk geeignet sind. Die Anleitung zum Bau eines Micro-Solarkraftwerk findet ihr im Netz: In ausführlichen Artikeln wird es erklärt und die Aktivisten des Vereins Balkonsolar aus Freiburg stellen eine DIY-Anleitung zur Verfügung.

Am besten lasst ihr eine Elektrofachkraft vor dem Anschluss auf das heimische Stromnetz schauen, um für einen ordentlichen Anschluss mit einer Energiespardose zu sorgen. Einen Elektriker hinzuziehen ist sicherlich nicht verkehrt, aber rechtlich laut der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie nicht vorschgeschrieben und damit nicht zwingend notwendig.

| |||

| 23 Oct 2022 | Spaß mit künstlicher Intelligenz | 00:28:59 | |

KI-Werkzeuge, die auf der Basis des Maschinenlernens mit Milliarden von Bildern und deren Beschreibungen fast jedes Bild generieren können, begeistern Techies. Es reicht, den KI-basierten Bildgenerator mit einer Bildbeschreibung zu füttern. Anschließend spuckt der Computer ein Bild nach genau diesen Vorgaben aus. Seit diesem Jahr explodiert der Markt für KI-Werkzeuge, die auf der Basis des Maschinenlernens mit Milliarden von Bildern und deren Beschreibungen fast jedes Bild generieren können, das man sich ausdenkt.

Unser Netzbastler Moritz Metz und der Hamburger Fotograf Heinrich Holtgreve sprechen über die Möglichkeiten, Techniken und Risiken Bilder mithilfe einer KI zu erzeugen. Mit den KI-Bildgeneratoren "DALL-E 2" und der lokalen Open-Source-Variante "Stable Diffusion/ DiffusionBee " rendern sie die Prompt-Ideen der Deutschlandfunk-Nova-Hörer und -Hörerinnen – und twittern die Ergebnisse.

KI-basiertes Tool schreibt LebenslaufAuch Texte zu erstellen, funktioniert. Bald soll es auch möglich sein, Videos zu generieren. Die Kunst liegt heutzutage im sogenannten Prompt, also der wohlformulierten Anfrage. Wie die Beispiele auf dieser Seite zeigen, ist es möglich, Bilder in unterschiedlichsten Stilen zu erzeugen.

Verrückt auch, was es alles auf "This X Does Not Exist" (nicht) gibt – und dystopische die Idee einer synthetischen Zukunft , die Deutschlandfunk-Kollege Johannes Kuhn in seinem Newsletter "Aus dem Internet Observatorium" zusammenfasst. | |||

| 19 Jun 2022 | Smartphone-Lifehacks | 00:22:26 | |

Es ist immer dabei - und kann mehr, als wir wissen: Das Smartphone. In Netzbasteln-Ausgabe 189 erprobt Moritz Metz Smartphone-Lifehacks und gibt Tipps, wie der Akku besser geladen wird und länger durchhält. Handylautsprecher lauter machenMit Hilfe eines Trichters werden die Schallwellen aus dem Smartphone-Lautsprecher in eine Richtung gerichtet und wirken dabei lauter.

Das Smartphone-MikroskopMit dem Smartphone lassen sich auch winzige Teile vergrößern – mit Hilfe einer improvisierten Lupe. Zum Mikroskopieren braucht es eine Linse. Diese lässt sich aus einem billigen Laserpointer extrahieren - oder für wenig Geld im Netz bestellen.

Handyakku richtig behandelnMoritz hat auch Netzbastel-Tipps für ein langes Akkuleben:

| |||

| 06 Nov 2022 | Energie sparen mit dem Smarthome | 00:22:47 | |

Damit das Energiesparen in diesem Herbst und Winter einfacher wird, setzt Netzbastler Moritz Metz auf Smarthome-Technik. Dafür motorisiert Moritz sein Badezimmerfenster und installiert eine Open-Source-Software, mit der er es öffnen und schließen kann. Nach dem milden Oktober kommt die kalte Jahreszeit langsam bei uns an. In dieser Folge Netzbasteln hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporter Moritz Metz daher gefragt, wie er es drinnen schön warm und hell haben kann und gleichzeitig Energie spart. Moritz setzt dafür auf die Smarthome-Technik. Denn: Ein gut eingerichtetes smartes Zuhause kann viel mehr Energie sparen, als der Betrieb der Technik kostet. Dabei helfen ihm cloudfreie Open-Source-Lösungen wie "Tasmota" und "Home-Assistant".

| |||

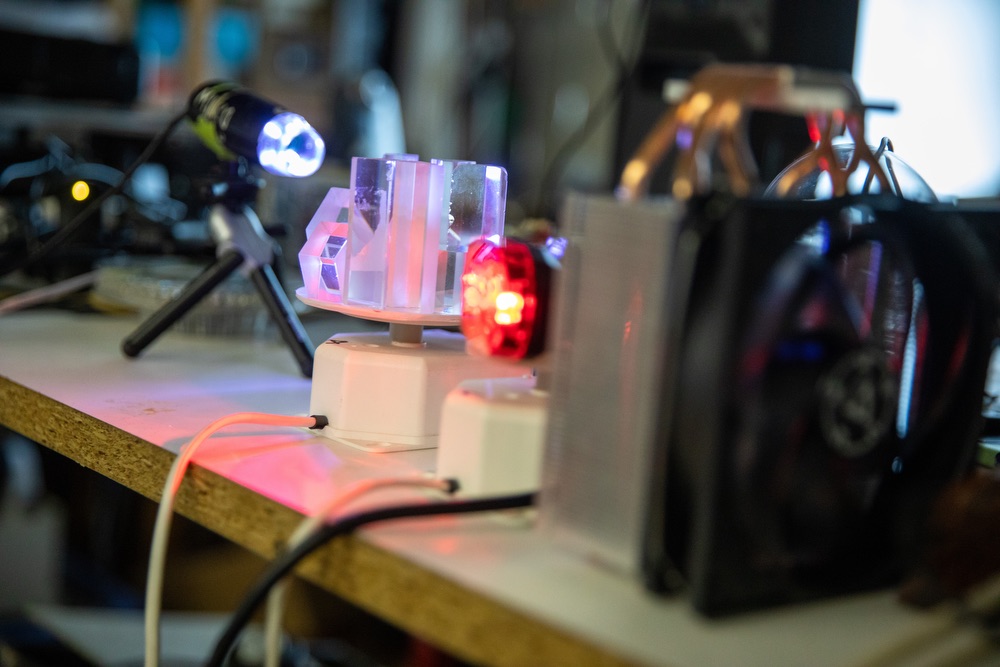

| 26 Feb 2023 | Werkstattführung im Netzbastel-Atelier | 00:33:11 | |

Zur Jubiläumsfeier der 200. Netzbasteln-Ausgabe gewährt Moritz Metz Einblicke in seine Netzbastelbude in Berlin, die - wie solle es anders sein - auch lauter unvollendete, liegengebliebene Projekte zeigt. Brot backen mit Sauerteig , eine Wasserrakete aus Plastikflaschen bauen, ein altes Radio digitalisieren , aus einem Tisch eine Europalette bauen , leckere Weihnachtskekse mit Globuli süßen, eine DIY-Radarfalle oder ein selbstgeschweißtes Lastenrad bauen... Das waren nur ein paar der Projekte aus den bisherigen 200 Folgen Netzbasteln in Deutschlandfunk Nova. Und auf den Tag genau vor neun Jahren lief die erste Folge. Happy Birthday!Zur Jubiläumsfeier zeigt Moritz Metz seine Netzbastelbude in Berlin und gibt eine Werkstattführung. Diese - wie sollte es anders sein - bringt natürlich auch lauter unvollendete, liegengebliebene Projekte ans Licht: So begegnen wir unter anderem dem Co2narienvogel , einer zu reparierenden Teekanne, der riesigen Maslow-CNC-Fräse und natürlich dem Hometrainer-Generator. | |||

| 17 Jul 2022 | Seifenblasen selber herstellen | 00:20:55 | |

Zauberhaft, fragil, erheiternd: Seifenblasen verbreiten Partystimmung auf Festivals und Geburtstagsfeiern und laden uns zum Spielen ein. Wir wollen sie erhaschen oder auf der Hand balancieren, aber puff... kaum schweben die zarten Gebilde in der Luft, da sind sie auch schon wieder zerplatzt. In dieser Ausgabe von Netzbasteln erfahrt ihr, wie ihr Seifenblasen ganz leicht selbst herstellen könnt. Das angeblich beste Seifenblasen-Rezept ist ganz einfach:

Seifenblasen-Flüssigkeit, die ihr in den Geschäften kaufen könnt, basiert meist auf rein biologischen Zusatzstoffen und ist dadurch in der Natur deutlich besser abbaubar.

| |||

| 25 Sep 2022 | Gehzeug bauen | 00:19:53 | |

Ein Gehzeug ist ein Holzgestell, mit dem man spazieren gehen kann. Es ist so groß wie ein Auto und verdeutlicht, wie viel Platz ein Auto einnimmt. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Moritz Metz ist damit durch Berlin gegangen. 4 x 1,90 Meter. So groß ist nicht nur ein Golf II oder ein heutiger Kleinwagen, so groß ist auch das ein Holzgestell, das Deutschlandfunk-Nova-Reporter Moritz Metz im Netzbasteln baut. Das sogenannte Gehzeug hat der Wiener Verkehrswissenschaftler Hermann Knoflacher Mitte der siebziger Jahre erfunden . Es soll auf künstlerische Weise verdeutlichen, wieviel Platz Fahrzeuge in den Innenstädten verbrauchen und wurde seitdem weltweit erprobt. Mit einem solch sperrigem Gegenstand auf der Fahrbahn zwischen den fahrenden Autos zu laufen, ist laut Paragraph 25 Abs. 2 der Straßenverkehrsordnung nicht nur legal – sondern sogar verpflichtend.

| |||

| 04 Dec 2022 | Regrowing und Gemüsereste verwerten | 00:20:12 | |

Gemüse ist lecker, nachhaltig und gesund. Aber mal ehrlich: Wir schnibbeln ganz schön viel davon weg – zumindest das Grünzeug an Möhren oder Kohlrabi, das ja beim Einkaufen schon nervt. Dabei geht mit dem gratis Grünzeug viel mehr, als man meint – und gesund ist es dazu! In der Netzbasteln-Folge 196 macht Moritz Metz ein Pesto aus Möhren-, Staudensellerie- und Kohlrabigrün, – garniert mit nachgewachsenen Gemüsereste-Pflänzchen vom Fensterbrett.

Zero-Waste-Kitchen: Gemüsereste und Grün – zu schade für den MüllAus gewaschenem Möhren-, Kohlrabi- und Selleriegrün sowie gerösteten Sonnenblumenkernen, Parmesan, Knoblauch, Zitrone, Salz und Öl häckselt Moritz im Mixer ein Pesto. Dabei wählt er eine langsame Laufgeschwindigkeit für den Mixer.

Das Grünzeug-Pesto und die Regrowing-Ernte serviert Moritz mit gedünsteten Möhren und Reis auf einem angebratenen Kohlrabiblatt.

| |||

| 20 Nov 2022 | Geräusche angeln mit dem Unterwassermikrofon | 00:27:07 | |

Wenn ihr Deutschlandfunk Nova hört, geschieht das über Mikrofone. Sie wandeln die akustische Luft-Schwingungen in elektrisch übertragbare Signale. In dieser Netzbastel-Ausgabe bauen wir ein kleines Mikrofon für große Klangwelten - für Körperschall und unter Wasser. Mikrofone erfassen Schwingungen aus der Luft und die Lautsprecher oder Kopfhörer machen dann wieder Schwingungen daraus, die von unseren Ohren erfasst werden. Das Prinzip ist meist Elektromagnetismus: Eine Schwingung wird von einer Membran erfasst und erzeugt dann einen leichten Strom, genauer gesagt: eine Spannung. Diese Spannung wird dann verstärkt, gewandelt und gespeichert. Am Ende – im Lautsprecher – wird der elektrische Strom wieder in Luftschwingungen umgebaut. Beim Unterwassermikrofon ist es natürlich unabdinglich, dass das Mikrofon wasserdicht ist. "So ein Lautsprecher kann auch als Mikrofon dienen und ein Mikrofon als Lautsprecher."

| |||

| 12 Mar 2023 | Schlauer garen mit dem Schnellkochtopf | 00:27:56 | |

Er gilt als altmodisch, gehört aber überhaupt nicht zum alten Eisen: der Schnellkochtopf. In Zeiten von Energiekrise und Nachhaltigkeit trumpft er neu auf. Unser Netzbastler Moritz Metz ist Fan von Omas Kochtopf geworden. Durch Dampfdruck entstehen im Inneren des abgedichteten Topfes Temperaturen von bis zu 120 Grad - dadurch wird Gemüse nicht nur um bis zu 70 Prozent schneller gar, was entsprechender weniger Energie verbraucht. Durch Sauerstoffmangel beim Kochprozess bleiben auch viel mehr Vitamine und Mineralien enthalten. Unser Netzbastler Moritz Metz hat sich einen Schnellkochtopf zugelegt, ist Fan geworden und bereitet damit einen mediterranen Eintopf zu.

Generell eignen sich für den Schnellkochtopf besonders solche Gerichte, die üblicherweise lange schmoren müssen. Kartoffeln sind in etwa sieben Minuten gar. Nudeln hingegen sollte man eher nicht im Schnellkochtopf zubereiten, sie werden schnell matschig.

Übrigens: Die moderne Generation von Schnellkochtöpfen hat mehrere Sicherheitsfeatures. Trotz eines Drucks von knapp zwei Bar sind die neuen Töpfe bei richtiger Handhabung nicht mehr gefährlich, sagt Moritz Metz. | |||

| 26 Mar 2023 | Sechs offene Erfindungen für alle | 00:29:55 | |

Windrad, Textilrecycling, Wasseraufbereitung und Co.: In dieser Folge des Netzbastelns stellt uns Moritz Metz sechs Open-Hardware-Projekte vor, die von der Open Knowledge Foundation gefördert werden. Moritz hat in Berlin mit den Erfinder*innen der ausgewählten Projekte gesprochen. Wenn ihr das gerade lest, funktioniert das wegen Open Source – mindestens das halbe Internet basiert auf quelloffener Software, die oft von Ehrenamtlichen entwickelt und kostenlos weitergegeben wird. Aber es gibt auch Open Hardware – also Erfindungen , Objekte, Geräte, deren Teilelisten und Bauanleitungen der Allgemeinheit zur Verfügung stehen. So war zum Beispiel das selbstgeschweißte Netzbasteln-Lastenrad einer Open-Hardware-Anleitung entlehnt. Um mehr Open-Hardware-Dokumentationen für die Zivilgesellschaft zu fördern, hat die "Open Knowledge Foundation" einen Ideenwettbewerb ausgerufen – und eine zwölfköpfige, ehrenamtliche Jury, der auch Netzbastler Moritz Metz angehörte, hat beschlossen, sechs Open-Hardware-Projekte zu fördern. In Berlin wurden diese bemerkenswerten Bauwerke kürzlich vorgestellt – und Moritz hat mit deren Erfinder*innen gesprochen. 1: Die Textilrecycling-Maschine von Natalija und Sara kann Gestricktes zurück in Vlies und damit Garn umwandeln.

5: Das OpenMycoLab will einen sterilen Reinraum in einem ausrangierten Kühlcontainer schaffen - zur Pilzzucht, aber auch als mobiles Labor in Krisengebieten.

6: Laser4DIY ist ein professionell entwickelter Open-Source-Lasercutter für Elektronik-Platinen. | |||

| 29 Jan 2023 | Draht biegen | 00:28:02 | |

Aus Draht lässt sich allerhand Nützliches biegen. Wer keinen Draht hat, kann auch Büroklammern oder Draht-Kleiderbügel umfunktionieren. Draht gibt es in unterschiedlichen Dicken, Biegsamkeitsstufen, Beschichtungen, Farben. Es gibt verzinkten oder geglühten Draht. "Man kann so viel damit machen und er kostet so wenig", findet unser Deutschlandfunk-Nova-Netzbastler Moritz Metz. Es lassen sich Tüten zubinden, Ketten winden, verstopfte Klebstofftuben wieder befreien und SIM-Karten aus Handys holen. Und das sind nur die offensichtlichsten Beispiele. Selbst für kleine Biegearbeiten an Büroklammern ist eine Zange hilfreich. Loslegen und üben kann man, indem man sich an einem hübschen Herz versucht.

| |||

| 07 Jan 2024 | Atelierbesuch bei Andy Guhl #205 | 01:10:44 | |

Der Medienkünstler Andy Guhl macht Akustik sichtbar und Visuals hörbar. Schon als Fünfzehnjähriger hat er 'Circuit Bending' an Schallplattenspielern betrieben. Mit seinen analogen Klangteppichen, Interferenzen und Feedbackschleifen hat der Schweizer Klangkunst-Pionier Konzerte auf fast allen Kontinenten gespielt und erforscht in seinem St. Gallener Atelier unentwegt das Innen- und Eigenleben elektronischer Geräte. Ein Werkstattbesuch mit Techniktagebuch-Autorin Kathrin Passig im Rahmen des gemeinsamen Projektes "Collaborative Mining". Links

Moritz’ PodcastsFotos: Livio Baumgartner

| |||

Dieses vier Jahre alte Mittelklasse-Smartphone mit etwas angestaubtem Betriebsystem gibt es gebraucht für um die 100 Euro.

Dieses vier Jahre alte Mittelklasse-Smartphone mit etwas angestaubtem Betriebsystem gibt es gebraucht für um die 100 Euro.  Auch wenn es kompliziert aussieht: Mit Hilfe eines USB-Kabels, eines Computers und der Website (!) von GrapheneOS flasht sich dieses alternative Betriebsystem fast ganz von allein.

Auch wenn es kompliziert aussieht: Mit Hilfe eines USB-Kabels, eines Computers und der Website (!) von GrapheneOS flasht sich dieses alternative Betriebsystem fast ganz von allein.  Es kommt optisch sehr minimalistisch daher - bietet aber auch ohne Google-Dienste alle nötigen Funktionen.

Es kommt optisch sehr minimalistisch daher - bietet aber auch ohne Google-Dienste alle nötigen Funktionen.  Dazu kommen besonders viele Sicherheitsfeatures. Und eure Lieblingspodcasts gehen natürlich auch!

Dazu kommen besonders viele Sicherheitsfeatures. Und eure Lieblingspodcasts gehen natürlich auch!  Mit dem F-Droid-Store sind viele Apps verfügbar. Wer nicht anders kann, installiert den Play Store in einer sogenannten Sandbox oder Apps direkt als APK. Hier eine Lieblings-App nicht nur für Radioleute: die Studio-Clock.

Mit dem F-Droid-Store sind viele Apps verfügbar. Wer nicht anders kann, installiert den Play Store in einer sogenannten Sandbox oder Apps direkt als APK. Hier eine Lieblings-App nicht nur für Radioleute: die Studio-Clock.

Diese Neuköllner Altbau-Mietwohnung hat alte Kastenfenster.

Diese Neuköllner Altbau-Mietwohnung hat alte Kastenfenster.  Um die Fenster besser gegen Zugluft abzudichten, verwendet Moritz ein selbstklebendes Schaumstoffdichtband aus dem Baumarkt - es gibt auch andere Profile.

Um die Fenster besser gegen Zugluft abzudichten, verwendet Moritz ein selbstklebendes Schaumstoffdichtband aus dem Baumarkt - es gibt auch andere Profile.  Elektrisch betriebene, programmierbare Heizkörper-Thermostate können die Temperatur absenken, wenn etwa tagsüber niemand zuhause ist. Zu kurze Absenk-Zeiten sind jedoch kontraproduktiv.

Elektrisch betriebene, programmierbare Heizkörper-Thermostate können die Temperatur absenken, wenn etwa tagsüber niemand zuhause ist. Zu kurze Absenk-Zeiten sind jedoch kontraproduktiv. Aus einem Raspberry Pi-Minicomputer und einem USB-Mikrofon baut Moritz eine Vogelerkennungsstation.

Aus einem Raspberry Pi-Minicomputer und einem USB-Mikrofon baut Moritz eine Vogelerkennungsstation. Der Computer arbeitet innen, auf dem Fensterbrett dient ein alter Küchenschwamm als Windschutz.

Der Computer arbeitet innen, auf dem Fensterbrett dient ein alter Küchenschwamm als Windschutz. Für zukünftige Projekte lötet Moritz noch bessere und günstigere Mikrofone aus 3€-Mikrofonkapseln zusammen, die auch im Fieldrecording- und ASMR-Bereich eingesetzt werden.

Für zukünftige Projekte lötet Moritz noch bessere und günstigere Mikrofone aus 3€-Mikrofonkapseln zusammen, die auch im Fieldrecording- und ASMR-Bereich eingesetzt werden. Die Software auf dem Minicomputer stellt eine Website im lokalen WLAN bereit - und listet dort ihre Vogelerkennungen auf - und das sogar mit einem Spektrogramm. Auch auf der Karte der Website für Vogelliebhaber „BirdWeather“ sind Moritz’ Vogelsichtungen verzeichnet.

Die Software auf dem Minicomputer stellt eine Website im lokalen WLAN bereit - und listet dort ihre Vogelerkennungen auf - und das sogar mit einem Spektrogramm. Auch auf der Karte der Website für Vogelliebhaber „BirdWeather“ sind Moritz’ Vogelsichtungen verzeichnet. Auch auf der Karte der Website für Vogelliebhaber „BirdWeather“ sind Moritz’ Vogelsichtungen verzeichnet.

Auch auf der Karte der Website für Vogelliebhaber „BirdWeather“ sind Moritz’ Vogelsichtungen verzeichnet.

Moritz' Lieblings-Prompt ist "Watermelons in Space" - hier in Interpretationen von DALL-E 2 und Stable Diffusion.

Moritz' Lieblings-Prompt ist "Watermelons in Space" - hier in Interpretationen von DALL-E 2 und Stable Diffusion. Der Vorschlag eines weiteren Deutschlandfunk-Nova-Hörers führt zu diesem Ergebnis.

Der Vorschlag eines weiteren Deutschlandfunk-Nova-Hörers führt zu diesem Ergebnis. Der Prompt zu diesem Bild war: "A crocodile juggling while hanging upside down in arial silks." Dieser Prompt wurde eingesandt von

Der Prompt zu diesem Bild war: "A crocodile juggling while hanging upside down in arial silks." Dieser Prompt wurde eingesandt von  Der Prompt "Bürgerschaftliches Engagement für NRW" führt zu einem eher kuriosen Ergebnis. Ausgeführt für

Der Prompt "Bürgerschaftliches Engagement für NRW" führt zu einem eher kuriosen Ergebnis. Ausgeführt für  Auch Text kann durch die KI erstellt werden. Der Generator "GPT3" hat ihr den Auftrag zum Prompt "Schreibe einen Lebenslauf eines 55-jährigen Vorstandsvorsitzenden, der gestern frustriert aufgehört hat" geliefert.

Auch Text kann durch die KI erstellt werden. Der Generator "GPT3" hat ihr den Auftrag zum Prompt "Schreibe einen Lebenslauf eines 55-jährigen Vorstandsvorsitzenden, der gestern frustriert aufgehört hat" geliefert. Ein einfacher Trichter aus einem DIN-A4-Blatt macht den Sound schon lauter.

Ein einfacher Trichter aus einem DIN-A4-Blatt macht den Sound schon lauter. Vergrößerungslinse

Vergrößerungslinse  Einfacher Spielplatzsand sieht unter der Lupe sehr faszinierend aus...

Einfacher Spielplatzsand sieht unter der Lupe sehr faszinierend aus...  ... ebenso ein Deutschlandfunk-Nova-Klebeband oder...

... ebenso ein Deutschlandfunk-Nova-Klebeband oder...  ... der Stoff einer Jeanshose.

... der Stoff einer Jeanshose.

Erst mal alle Inhaltsstoffe besorgen und die Seifenblasen-Flüssigkeit zusammenrühren.

Erst mal alle Inhaltsstoffe besorgen und die Seifenblasen-Flüssigkeit zusammenrühren. Deutschlandfunk | Nova Ihr braucht nicht viel: Drei Holzstäbe, dickes Baumwoll-Häckelgarn, Draht und eine Beilagscheibe.

Deutschlandfunk | Nova Ihr braucht nicht viel: Drei Holzstäbe, dickes Baumwoll-Häckelgarn, Draht und eine Beilagscheibe. Das Gewicht der Beilagscheibe hilft dabei das Häkelgarn aus Baumwolle ganz in die Flüssigkeit einzutunken.

Das Gewicht der Beilagscheibe hilft dabei das Häkelgarn aus Baumwolle ganz in die Flüssigkeit einzutunken. Netzbastler Moritz Metz hat den Dreh schnell raus.

Netzbastler Moritz Metz hat den Dreh schnell raus. Ein Anlass fürs Seifenblasen-Pusten findet sich immer.

Ein Anlass fürs Seifenblasen-Pusten findet sich immer. Aus 4 Meter langen und 24x48mm dünnen Dachlatten, aus 8mm-Stockschrauben (Vorbohren nicht vergessen), Beilagscheiben und Stoppmuttern baut Moritz ein demontierbares Holzgestell von den Maßen eines Golf II.

Aus 4 Meter langen und 24x48mm dünnen Dachlatten, aus 8mm-Stockschrauben (Vorbohren nicht vergessen), Beilagscheiben und Stoppmuttern baut Moritz ein demontierbares Holzgestell von den Maßen eines Golf II. Absperrband antackern, Tragegurte, Beleuchtung, Reflektoren und eine echte Auto-Hupe dazu - fertig ist das Gehzeug.

Absperrband antackern, Tragegurte, Beleuchtung, Reflektoren und eine echte Auto-Hupe dazu - fertig ist das Gehzeug. Mit gepolsterten Tragegurten lässt sich hiermit hervorragend spazierengehen.

Mit gepolsterten Tragegurten lässt sich hiermit hervorragend spazierengehen. Statt böser Blicke erntet Moritz' Gehzeug-Versuch im Berlin-Kreuzberg vor allem Interesse, Begeisterung und Applaus von Passanten. Nur der Fahrer eines weißen Shuttledienst-Fahrzeuges entschließt sich, nach mehrmaligem Hupen von rechts zu überholen - über den Fahrradweg. Anleitungen zum Bauen eines Gehzeugs gibt es auch

Statt böser Blicke erntet Moritz' Gehzeug-Versuch im Berlin-Kreuzberg vor allem Interesse, Begeisterung und Applaus von Passanten. Nur der Fahrer eines weißen Shuttledienst-Fahrzeuges entschließt sich, nach mehrmaligem Hupen von rechts zu überholen - über den Fahrradweg. Anleitungen zum Bauen eines Gehzeugs gibt es auch  Wir werfen das Grünzeug meist weg, dabei kann man leckeres Pesto daraus machen.

Wir werfen das Grünzeug meist weg, dabei kann man leckeres Pesto daraus machen. Das Grün langsam häckseln, damit es die richtige Konsistenz für das Pesto bewahrt.

Das Grün langsam häckseln, damit es die richtige Konsistenz für das Pesto bewahrt. Je nach Geschmack könnt ihr das Grün verschiedener Pflanzen kombinieren.

Je nach Geschmack könnt ihr das Grün verschiedener Pflanzen kombinieren. Auf der Fensterbank bekommt das Pflänzchen genug Licht und etwas Wärme vom Heizkörper, der sich meist darunter befindet.

Auf der Fensterbank bekommt das Pflänzchen genug Licht und etwas Wärme vom Heizkörper, der sich meist darunter befindet. Keine Verschwendung: Nun landet alles im Magen.

Keine Verschwendung: Nun landet alles im Magen.

Nach einem Schaltplan von

Nach einem Schaltplan von  Für ihre Unterwassertauglichkeit werden die Mikrofone mit Flüssig-Gummi besprüht.

Für ihre Unterwassertauglichkeit werden die Mikrofone mit Flüssig-Gummi besprüht. Das Mikrofon funktioniert auch als Kontaktmikrofon, zum Beispiel bei Sprudelwasser, aber auch ein Filzstift, eine Spülbürste und gestreutes Salz klingen großartig.

Das Mikrofon funktioniert auch als Kontaktmikrofon, zum Beispiel bei Sprudelwasser, aber auch ein Filzstift, eine Spülbürste und gestreutes Salz klingen großartig.